文:小牟田亮

about 流政之

1923年生まれ、2018年没。戦後日本の彫刻界において独自の存在感を放った、世界的彫刻家。香川県庵治町を拠点に石と向き合い続け、国内外に数々の彫刻作品を残した。

香川県の高松市といえば、もちろんうどんなんだけど、アートや建築もこの街を成す大切な要素であるということは意外と知られていない気がする。

以前「AH.H」でも紹介した、ジョージ・ナカシマの記念館、イサム・ノグチ庭園美術館、日本のモダニズム建築を代表する建築家・丹下健三氏が手がけた香川県庁東館など、あちこちに見どころが点在していて、挙げればきりがない。

アート、建築、うどん、アート、建築、うどんで2周はするべきなのが、高松なのである。

なかでもアート、建築好きならば、一生に一度は訪れるべきなのが彫刻家・流政之の「NAGARE STUDIO」だ。

戦後日本の彫刻界において強い存在感を放った、彫刻家・流政之。

香川県の庵治(あじ)町を拠点に生涯にわたって石と向き合い続け、国内外に数々の彫刻作品を残してきた、まぎれもないアート界の巨人である。

流政之の残した偉大な作品のなかでも、最もよく知られているもののひとつが、日本アカデミー賞のトロフィーと同型の「映画神像 “THE GOD OF CINEMA”」だ。

「映画神像 “THE GOD OF CINEMA”」@有楽町マリオン

この「映画神像」を小型化したものが、日本アカデミー賞の受賞者に毎年トロフィーとして贈呈されている。言われてみれば見たことあるな、という方も多いはず。

そのほか、東京都千代田区、中央区あたりにも、いくつかの流作品がパブリックアートとして飾られている。

「叡智の微笑」@特許庁

「江戸こまた」@蛎殻町公園内

「酒は涙」@新お茶の水ビル

「肌あわせ」@新お茶の水ビル

流政之は、生涯を通じて石にこだわり続けた稀有な作家で、その活躍と名声は海を越え、サムライアーティストとして世界中にその名を轟かせている。

1960年代に高松の庵治に拠点を構えた流は、「讃岐民具連」というプロジェクトを通して、 日本の手仕事や民具の再評価に取り組み、ジョージ・ナカシマは流の導きにより、高松の桜製作所と出会ったそうだ。

今回、流政之に深く関わる、とあるプロジェクトがローンチするとのことで、その模様を取材すべく、一路高松へ向かった。

まず向かったのは、流政之もその成り立ちに深く関わっている「四国村ミウゼアム」。四国四県から33棟の建物を移築復元したこの野外博物館にも、流政之の足跡があるという。

エントランスから奥にくねくねと伸びていく坂道には、庵治から切り出されたゴツゴツした石がふんだんに使われている。その名も「流れ坂」。

「民家は穏やかで女性的なイメージだから、荒々しい男性的な石が合う」とは流が提案したのだそう。

奥に進むと、幅12mの階段状の石を伝い、水が流れ落ちる「染が滝」が姿を表す。

さまざまな建物が建ち並ぶ「四国村ミウゼアム」は、「それぞれの建物が互いに干渉しないよう、一棟ごとにガラッと景色が変わるほうがよい」という流のアドバイスを受けて、起伏に富む土地を生かし、それぞれの建物がほどよい距離感をとって配されたという。

こうしたアートディレクションは、今回の目的地である「NAGARE STUDIO」にも存分に活かされている。

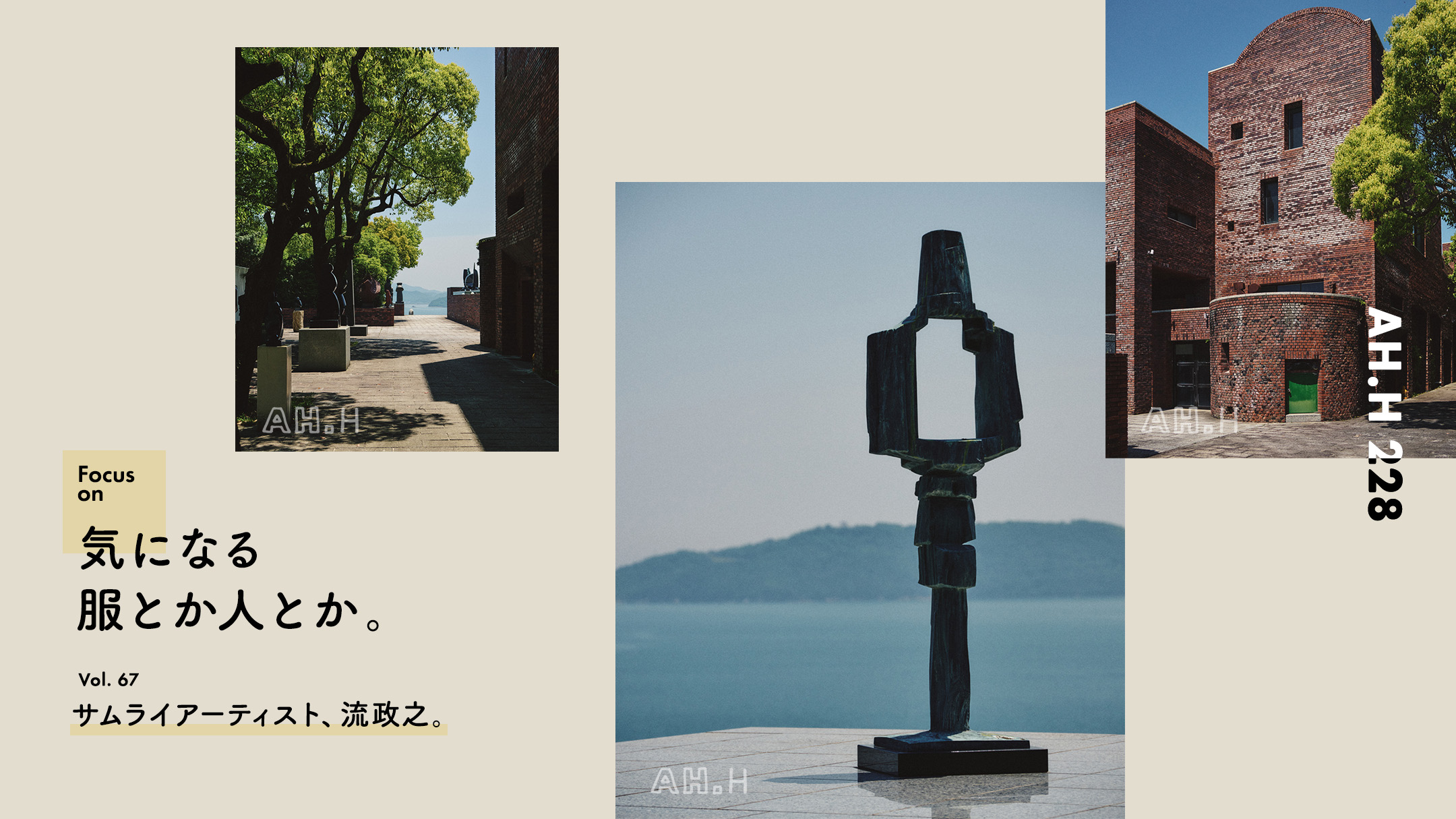

世界に名高い彫刻群と、瀬戸内の自然が織りなす絶景のなかにある「NAGARE STUDIO」。

1966年から広大な敷地に焼きそこないのレンガを集め、流自身が設計し、改築と増築を繰り返し現在の姿となったというこの場所は、流政之の制作の拠点であり、住居でもあったそうだ。

数え切れない作品を制作し、晩年まで暮らしたというこの場所は今では美術館として一般開放されている。

入口から海の方に伸びていくプロムナードから始まり、敷地内の至るところに、流政之の作品が点在していて、あまりの空間の濃度に目が眩みそうになるほど。

亡くなる直前まで手を入れ続けていたというこの空間には、今も流政之の念が色濃く残っているような気がする。ご覧の通りこの日はとんでもなくいい天気で、気分爽快ではあるんだけど、どこか緊張感が漂っているというか。

「NAGARE STUDIO」の館長であり、「公益財団法人 流財団」の代表理事でもある、香美佐知子(かがみさちこ)さんにお話を伺った。

「今でこそこの場所は、こうして皆様に見ていただけますが、生前の流先生はご自身が亡くなられた後『死んだらNAGARE STUDIOはダイナマイトで爆破してくれ』と長年にわたって仰ってました」(香美)

サムライアーティストと呼ばれていただけあって、こうした豪快なエピソードは他にもたくさんあるらしいけど、実はそれだけではなく、非常にチャーミングな一面も持っていたそう。

「人を惹きつける方でした。人間としての佇まいがかっこいい。礼儀にとても厳しくて、“男とは”という理念をお持ちでしたが、反面女性にはとても優しかったです(笑)」(香美)

それにしても作品の量と種類、バリエーションの多さに驚かされる。

「流先生の作品のなかには、一瞬何かに見えるようなものがあるのが面白いですよね」とは長谷川さん。たしかに一瞬どんな形状なのか説明がつきづらいものから、ほんのり○○っぽく、見えるものもある。

流政之が考案した技法「ワレハダ(割肌)」。意識的にごつごつした表面を残し、磨きあげた石の表面と一体となった表現方法。

あちこちに飾られている流の収集品も見どころの一つ。こうしたモニュメントも創作へのインスピレーションに役立てていたという。

この恵比寿様の彫刻も、流の収集していた骨董品のひとつ。

「おっしゃる通りで流先生の作品には、抽象と具象の両方があります。彫刻だけではなくて、作庭、陶芸、書、とにかく多彩な方だったんでんすが、造形に関しても、型にとらわれないで、造形としてどうかという追求で制作されるということだったんだと思います」(香美)

今回、この場所に足を運んだのは、流政之の思想と哲学を受け継ぎ具現化した、香りと造形のプロジェクト「Kunryu(くんりゅう)」がローンチするという話を聞いたから。

構想5年で、ようやく形になったというプロダクトはお香立てとお香。正直、お香立てとしては一風変わったこの造形は、どんな過程を経てこの形に落ち着いたのだろう。

制作にまつわるストーリーを、本プロジェクトの発案者である「ON TOKYO SHOWROOM」代表の大山剣さんに伺った。

「デザイン、形状、素材など、あらゆる部分に関して流財団に監修をいただいています。流先生のものづくりの哲学、美学をベースにしたうえで、香美さんとやりとりをさせていただくなかで、この形に落ち着きました」(大山)

構想段階では流政之といえばの“石”を素材にするのはどうか? というアイデアも出たそう。

「流先生が造形する際にヒントになったであろう生活の中に溢れる様々な形、インスピレーションを受けてきたものを念頭に置いて、形を考えていきました。また、石を使ってこうしたプロダクトに落とし込むのはプロダクトとして生産することも、コスト面でも難しいと考えました。膨大な手間がかかりますし、とんでもない価格設定になってしまいます。考えた末真鍮を素材にすることをご提案いたしました」(香美)

流作品を手がけた職人が、鋳造から磨きまでを手がけている。

Kunryu ¥363,000(税込)

新品の状態では美しい鏡面仕上げとなっているが、使っていくうちに酸化することにより、色合いが変化していく。真鍮にコーティングをして酸化を防ぐこともできるなか、徐々に経年変化をしていく仕上がりを選んだわけは、暮らしのなかでゆるやかに起きていく変化を、豊かさと捉えてほしいという理念によるもの。

灰を受けるものという概念はあえて取っ払い造形したとのこと。ちなみに酸化しても研磨すればかなりピカピカになるそう。

そしてこの「Kunryu」を構成する要素として欠かせないのが、香りというファクター。

監修を手掛けたのは「Olfactive Studio Ne」ディレクターの和泉 侃(いずみ かん)さん。お線香の生産量が日本一だという淡路島を拠点に、植物の生産・蒸留や原料の研究を行い、香りによる新たな創造の可能性を模索し続けているアーティストだ。製造は、和泉が「薫寿堂」とともに立ち上げたブランド、〈√595〉の淡路島の工房にて行われている。

流政之の美学をベースにしたお香立てに合わせる香りをつくるというプロジェクトは、大きなやりがいとプレッシャーを感じつつの、とても刺激的な制作だったそう。

「このプロジェクトにお声がけをいただいて、『NAGARE STUDIO』を見せていただき、普通は立ち入ることが許されていない流先生の住居の部分にも足を踏み入れさせていただきました。正直、流政之のことを知れば知るほど、あまりの存在の大きさに胃が痛くなってきました」(和泉)

異様に静かなのに、芳醇で多弁なのがこの「NAGARE STUDIO」という空間。たしかにこれを下敷きにした香りを作るとなると、どのように考えたらいいものか検討もつかない。

流政之のことを徹底的に考え、調べた結果、作品を解釈した何かを作ることはできないという結論に至ったという和泉さん。

「ここに身を置いてすごく感じるのは、まだ流先生は生きてるんじゃないかってことなんです。気配が色濃く残っている。磁場がおかしくなってるんじゃないかっていうぐらい異常な空間だなと。なので、この空間の空気感とか気配を外に持ち出せたらと思いました。今回特別に見せていただいた流先生のご自宅というのが、めちゃくちゃポップだったんです。お部屋にピンクとか黄色を使ってらっしゃる。ストイックなだけではなく遊び心とかユニークな部分を強く感じました」(和泉)

零戦のプロペラ(!)が展示されているこのスペースも、壁を鮮やかなイエローにペイントしてある。

重厚さと軽快さ、トラディショナルとコンテンポラリー、相反するような要素が混じり合い、他の誰にもない世界観を創出していたのが流政之という作家なんだろう。

「流先生のお部屋の匂いで似ているなって思ったのは、放課後、西日が挿した学校の美術室の匂いだったんです。画材が揮発した匂いにリンクした部分があったのかもしれません。そうした香りを下敷きに、そこにポップ的な要素を足すために、少しだけチューインガムを模した匂いを入れています。実際に作ってみたら、お香が燃えたときに黄色くなったんですが、これは偶然です。普通はオレンジになるんですけどね」(和泉)

主役はあくまでお香立てということで、絶妙に目立たない色を模索したところ、グレーという着地になったんだとか。ちょっと短めで10分持つか持たないかくらい。

それと、大きな特徴としては、燃えた芯が残るように設計されていること。「流先生の気配がまだ残っているというのをイメージしました」と和泉さん。

あからさまな主張はしないけど、人の心に残るようなお香。それは「Kunryu」が掲げる“現代の暮らしに静かな豊かさを届ける”というコンセプトにも通底している部分と言えそうだ。

第一弾のプロダクトが完成したばかりの「Kunryu」だが、実はこの後のことももう考え始めているという。

「第二弾、第三弾があるなら、この空間にたくさん植わっているクスノキと、あとは海をイメージした香りを作ってみたいですね」(和泉)

「形に関しては、まだ具体的なイメージはありませんが、第一弾とはまったく別のものになることを目指していますので、大山さんとご相談しながら、一緒に作っていけたらと思います」(香美)

流政之という偉大な作家が残した有形、無形のなにかが、こうして後世に受け継がれていく。

「誰かの記憶から忘れ去られたときが、その人が本当に亡くなったとき」という言い回しがあるけれど、そういう意味では流政之は永遠に生き続けるのかもしれない。

圧倒的な存在感を放つ、代表作のひとつである「サキモリ」。サイズや素材を変えながら何度も制作された。

ニューヨークワールドトレードセンターに設置された「雲の砦」の原型。9.11のテロの際に壊れずに残ったものの、救助活動の妨げになるとの事で撤去されたという逸話付き。

こちらも代表作である、石彫「ナガレバチ」。

それにしてもこの「NAGARE STUDIO」。アート好き、建築好きだけではなく、みんな一度は訪れたほうがいいと思う。

「みなさん最初に来られたときは、ダイナミックな部分ばかりに目がいくようなのですが、回数を重ねるごとに作品の細かいところにも気づくようになるかと思います」(香美)

「以前に来たときとは違う場所に視線がいくんです。香美さんに質問の精度が上がりましたね、って褒められました(笑)」(大山)

「敬意を持って入場したい場所ですし、自分にとっては神社に来るようなイメージですね。ほぼ参拝する気持ちで来てます」(和泉)

敷地内を自由に歩いて、作品を間近で見ることができるだけではなく、実際に手で触れて鑑賞することができる、いい意味で異質な美術館である「NAGARE STUDIO」。

見て、触って、感じるままに。

Kunryu ― 香りのかたちと、流政之の造形をめぐって ―

今回ご紹介した「Kunryu」のプロダクトの展示・販売と、流政之が家具の領域でもその哲学を体現した「ナガレチェア」、 石彫作品の代表作「ナガレバチ」が展示される貴重なイベントが開催されます。

香りと造形、静けさと余白が交差する空間で、流政之という稀代の造形作家の世界観に触れていただける機会となります。

会期:6月13日(金)13:00 ‒ 20:00

(17:00 ‒ 20:00 レセプション アーティスト・和泉侃 在廊予定)

6月14日(土)、15日(日)11:00 ‒ 18:00

会場:YOKE GALLERY

住所:東京都世田谷区下馬1-20-13 宏和ビル2F

https://www.yoke-gallery.com/