沖縄へ行くちょっと前のこと、「LAUGH AND SUNNYDAY」の堀川さんが、あるYouTubeリンクを送ってくれた。それは、針が左右に動く特殊なミシンを駆使して図柄を起こす、横振り刺繍という伝統工芸のドキュメンタリーで、沖縄の若き職人が刺繍の本場、桐生で修業に励む様子が描かれていた。沖縄の青年が刺繍の腕を磨く、というストーリーには痺れるものがあったし、なにより横振り刺繍の圧倒的な表現力に心を奪われた。その職人さんは今、どうしているんだろう? ググってみると、現在は修業を終えて、沖縄で活動をしている様子。早速コンタクトを取ってみることにした。

職人の名は比嘉寛志さん。指定された宜野湾の住宅街を訪ねると、比嘉姓の表札を掲げた住宅が数軒あり、一瞬戸惑ったものの、そのうちの一軒から漏れるガッーーガッーーという機械音ですぐにわかった。

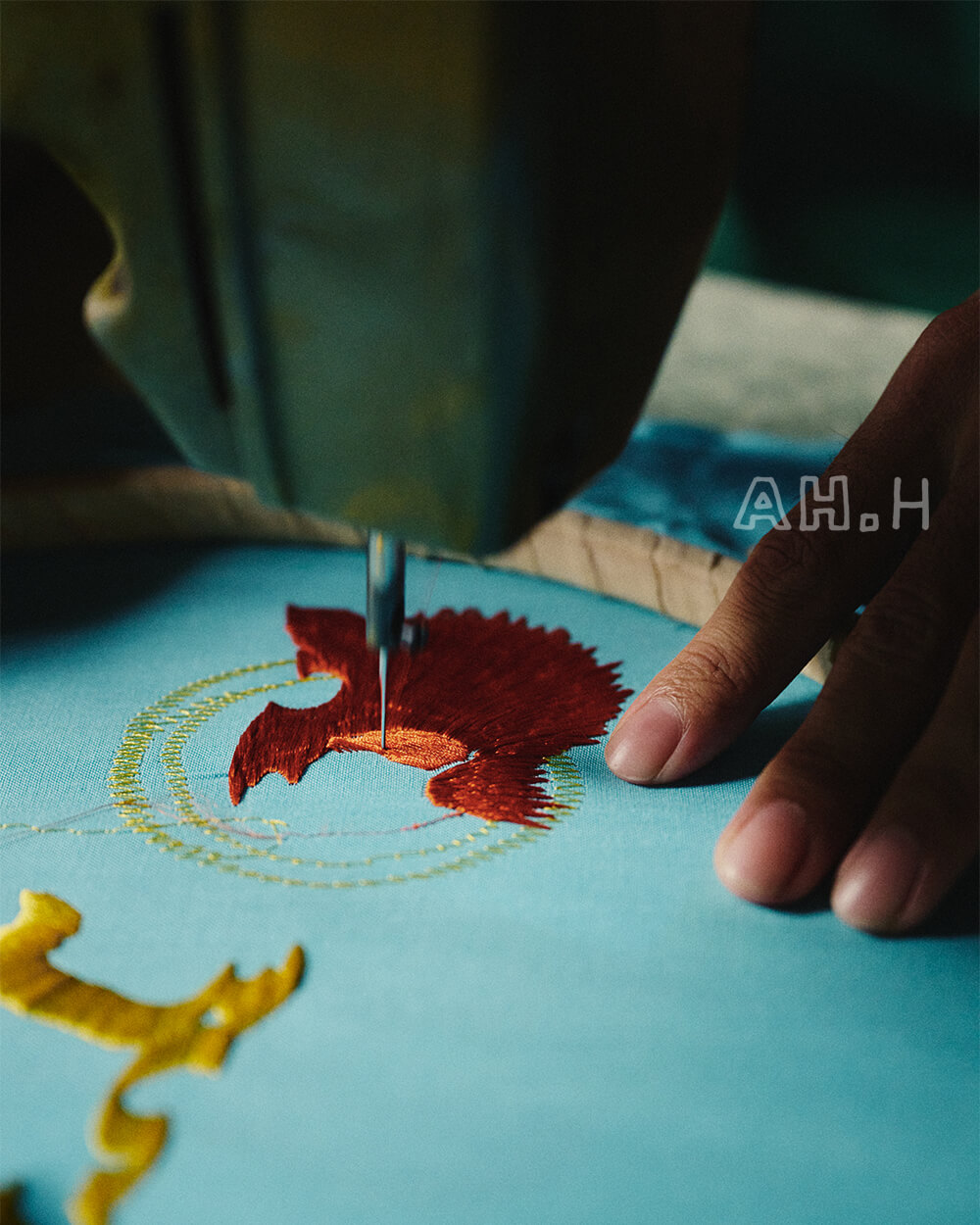

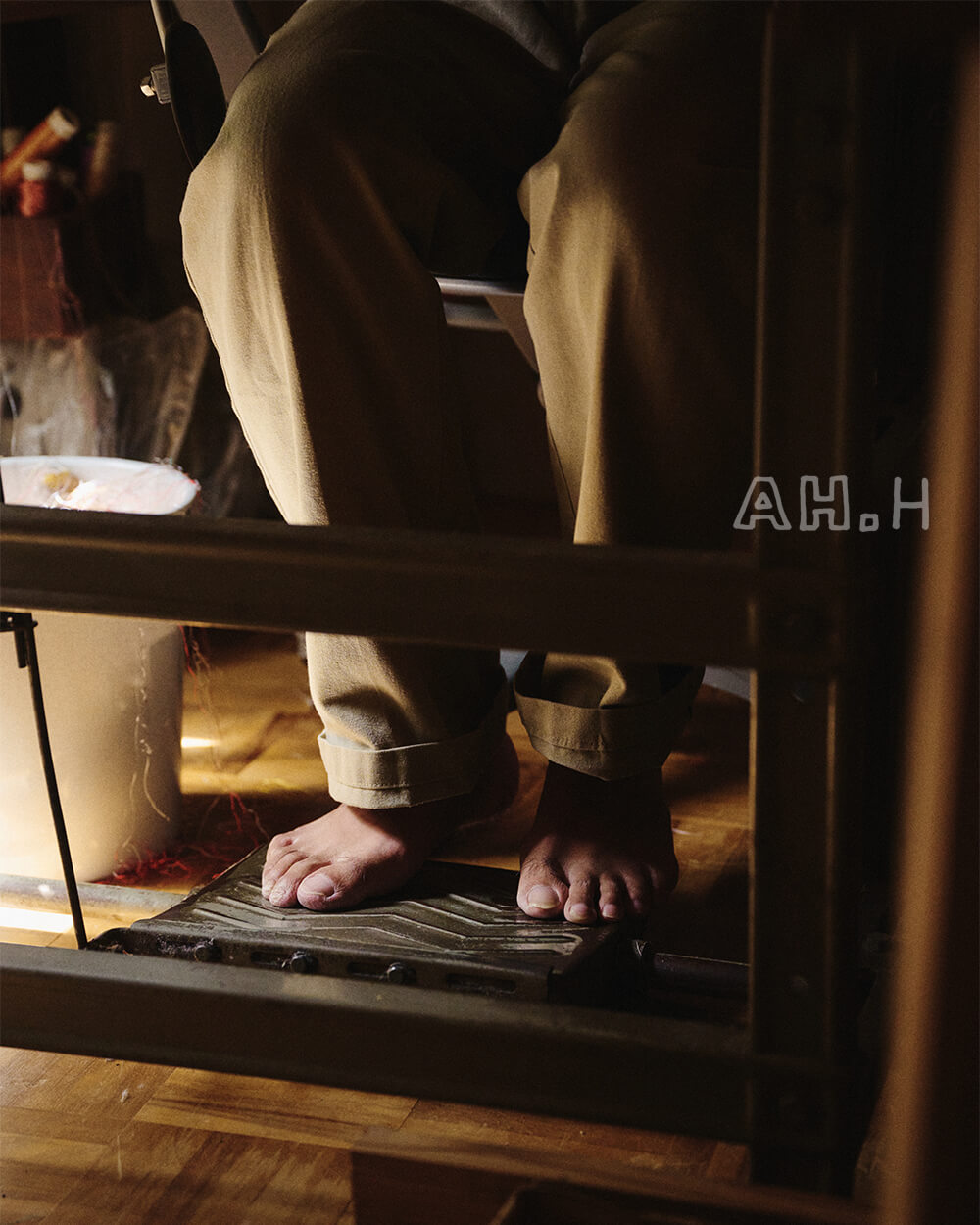

まずは、その技術を見せてもらうことに。作ってくれたのは、これまで1000回以上縫ったという虎のモチーフ。足元のペダルで速度を調整しながら、膝のレバーで針の動きをコントロールして、手元で刺繍範囲を動かす。このすべてを同時に操るのが、横振り刺繍の基本動作。比嘉さんは言う。「簡単ですよ。マニュアルの車も何日か練習すれば、乗れるじゃないですか。あれと一緒です」。坂道発進がどうしてもできず、マニュアルからオートマ限定に切り替えた自分としては、一生かけてもできない芸当。

針を筆、糸を絵の具に見立てて、油絵のように色を重ねて柄を起こす横振り刺繍。下絵なしのフリーハンドで、このスピード感。迷いのない動きにスタッフ一同、舌を巻いた。

比嘉さんと横振り刺繍と出合いは、沖縄で勤務していたアパレルショップの頃に遡る。「ショップのオリジナル商品を作るときに、横振り刺繍を教えてもらったんです。こういうのがあるよって。その仕事を間近で見させてもらったら、すごく面白くて。これは売るより作る方が楽しそうだぞ!って」。すぐにミシンを手に入れて、独学で勉強を始めたものの、わからないことだらけ。あいにく技術を教えてくれる職人さんも沖縄にいなかった。そこで一念発起。仕事を辞めて、桐生の横振り刺繍の大家、大澤紀代美さんの門を叩いたのだった。

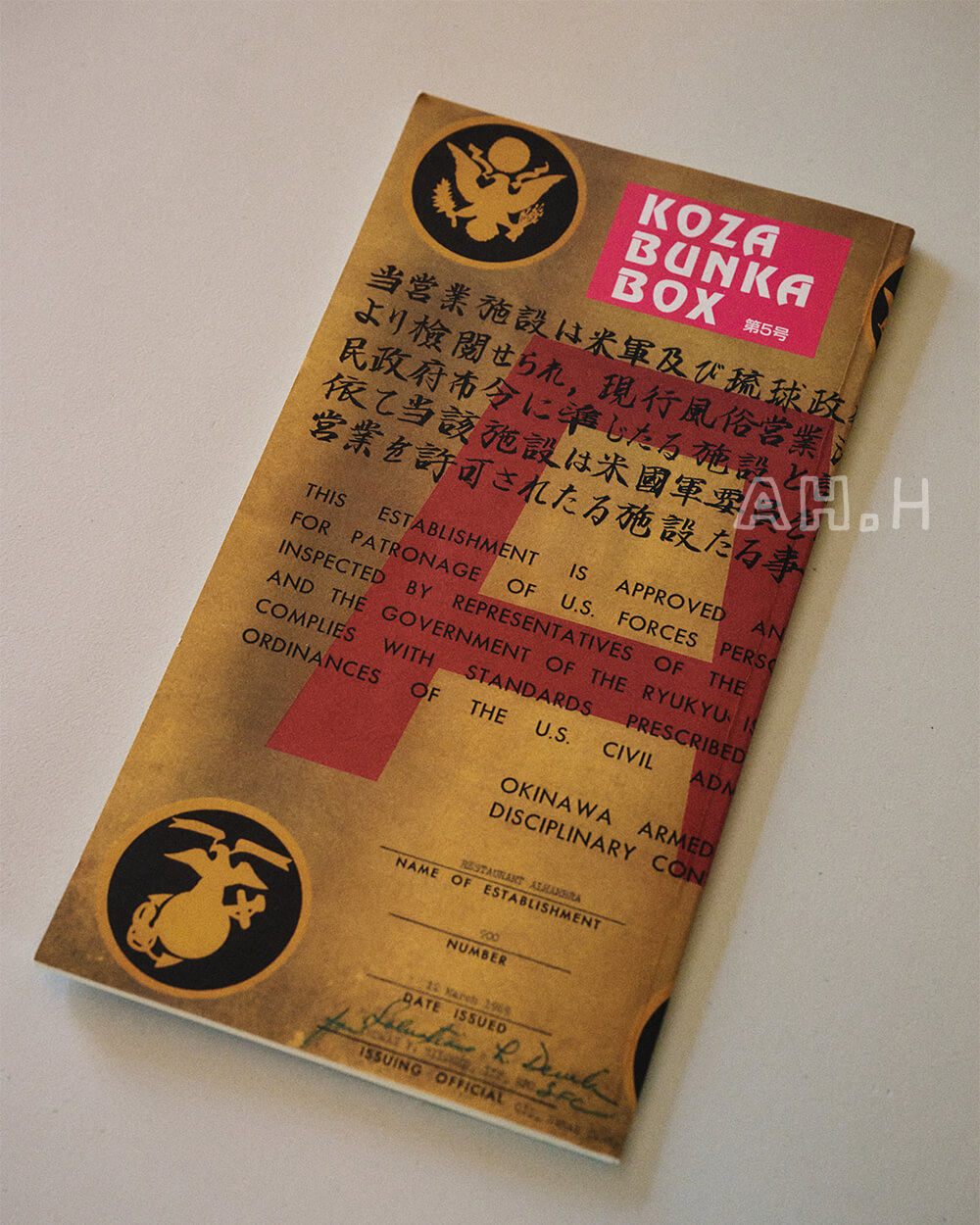

桐生から沖縄への技術伝搬は今に始まったことじゃない。コザの文化や歴史についてのレポートをまとめた冊子『KOZA BUNKA BOX 第5号』によると、沖縄における刺繍文化は「ムギストアー」の代表で、桐生出身の麦倉巴さんらによってもたらされた。この「ムギストアー」や、先日のコザ取材でお世話になった「クレイジーストア」の創業者、古賀薫さんたちが第一世代にあたる。……というマニアックな情報を収録した、この冊子の発行元は沖縄市。今でも市役所で手に入る。¥700(沖縄市役所総務課 市史編集担当)

大澤さんのもとで、まず驚かされたのは、その表現力だったという。「先生が制作した肖像画の作品を見て、刺繍でこんなことができるの?ってもう衝撃でしたね。それまでは雑な緩い刺繍も好きだったんですけど、やっぱり綺麗なものを縫えるようになりたいと思いました」。陰影の付け方、グラデーションや立体表現など技術的なテクニックはもちろんのこと、職人としての心構えを大澤さんのもとでみっちりと学んだ。「良いものを見なさい、とよく先生に言われました。そうすることで技術だけじゃなくて、人としてのレベルが上がるからって」。

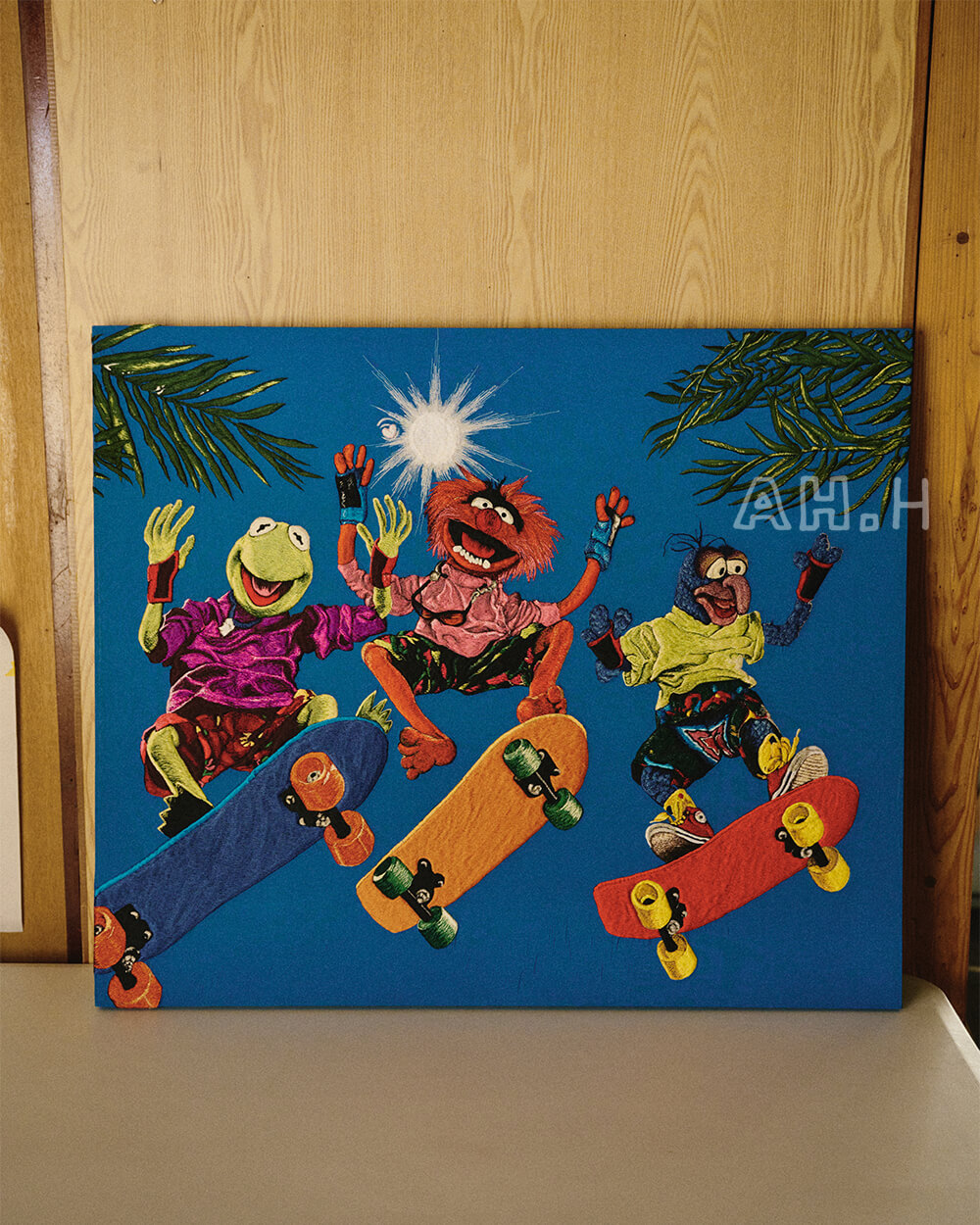

セサミストリートのキャラクターを描いた作品。刺繍を走らせる方向とその振り幅によって、同じ刺繍糸でも見え方が微妙に変わる。使用する糸を計算しながら細部を仕上げていくのだとか。

比嘉さんのおばぁの肖像画は一週間かけて制作した力作。顔に浮かぶシワや陰影の入り方がリアルで、遠目から見ると写真と見間違うほど。

4年間の修行を経て、沖縄に戻った比嘉さん。現在はメーカーや個人のオーダーを受ける一方、〈比嘉商店〉の屋号でプライベートワークも行なっている。そのウェブサイトを覗いてみると、コルセットやスカートなど、女性向けのアイテムが度々アップされているのが気になった。聞くと、それはパートナーのステファニーさんのアイデアを具現化したものだとか。「スカジャンなんかは比較的簡単なんですよ。プロに依頼すれば大体同じように仕上がる。だから自分たちのオリジナルに関しては、やったことのないことをやってみたいと思って」。その言葉の通り、ラインナップもユニークだが、盆栽や春画、カクテルグラスなど、モチーフもお決まりな感じがなくて面白い。

ステファニーさんのアイディアを盛り込んだオリジナルアイテム。パターンから制作したコルセットは、ソールドアウトが続く人気作。

剪定バサミに輪切りのレモン、それにマティーニといったモチーフ使いがシュール。「パートナーが喜んでもらえるもの作る、それがオリジナルのテーマですかね(笑)」と比嘉さん。

そのモチーフ選びには、沖縄特有の刺繍文化の影響が感じられる。「沖縄の刺繍でよくあるのはユニフォームやジャケットなどミリタリー物ですね。そこに好きなモチーフを入れることが多かったみたいです」。鷹と虎、龍といった「いわゆる」なデザインはあくまでお土産物の話。普段から袖を通しているウェアに、個人の趣味嗜好を反映した刺繍を入れることが沖縄の「普通」だった。そのモチーフは愛する車や酒、キャラクター物から、ブラックパンサーといった思想的シンボルまでさまざま。装飾という枠を超えた、私的で自由な刺繍文化が沖縄で花開いたそう。

「そして一点物がほとんどですね。だからヴィンテージが少ないんですよ。スカジャンみたいに商品として量産されたものでなく、一点一点注文を受けて作られています」。そう聞くと、さっきの〈比嘉商店〉のラインナップも合点がいく。不特定多数ではなく、特定の誰かのために縫う。ごくパーソナルな嗜みとして、沖縄の刺繍は紡がれているのだ。

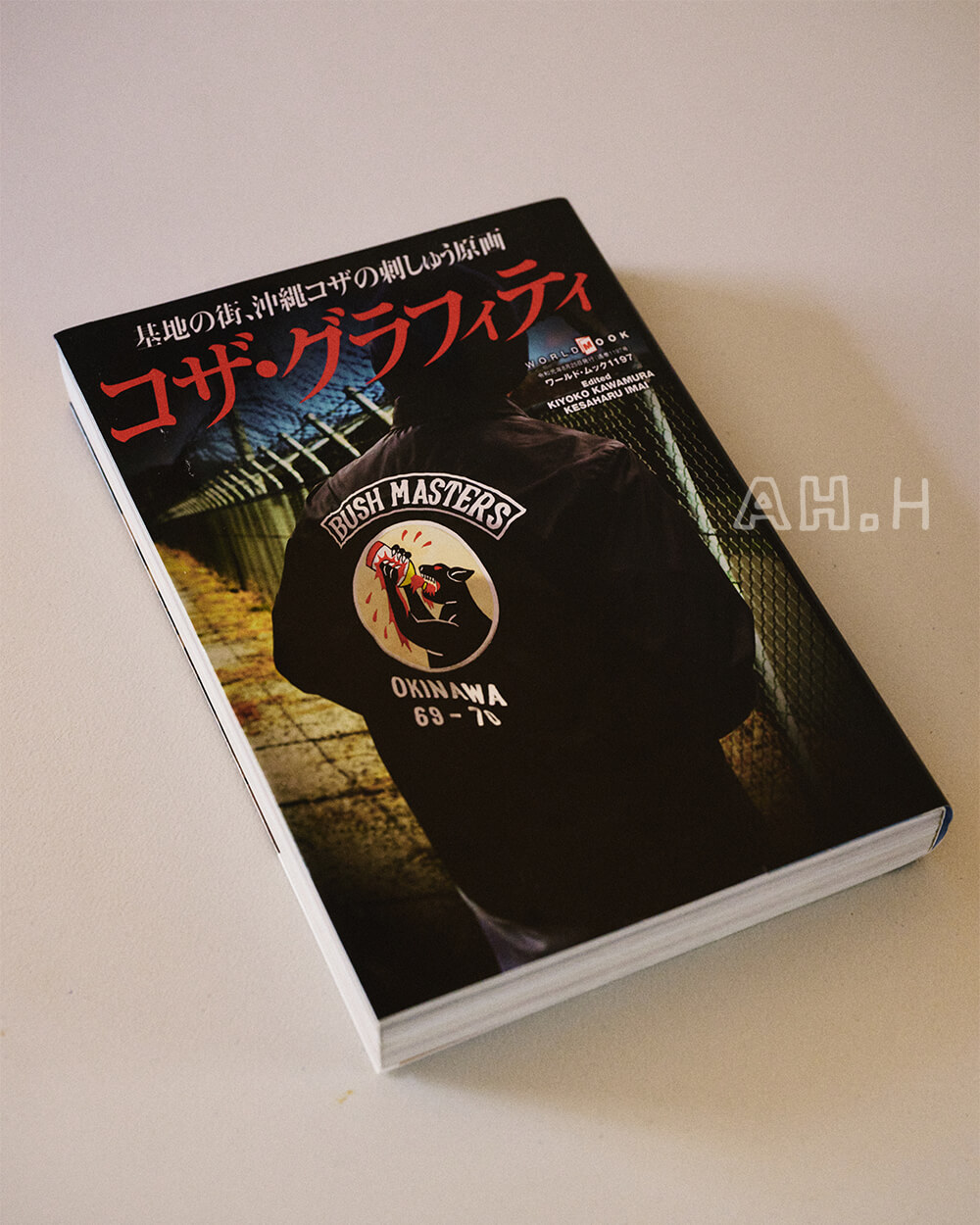

この辺りの話は、書籍『コザ・グラフィティ』が詳しい。ベトナム戦争の時代に米兵が持ち込んだ刺繍用原画や、彼らの要望を聞き取って店主自らが起こした原図など、コザの刺繍店に残された貴重なアーカイヴを収録した一冊。¥4,584(ワールドフォトプレス 発行)

「求められたものを綺麗に形にするのが自分の仕事。アーティストというより職人でありたいです」と語る比嘉さん。その言葉には、一人ひとりのオーダーに向き合いながら、技術を磨いてきた沖縄の刺繍職人たちのDNAが詰まっていた。

比嘉商店

higashouten.com