about mocT

日本のグレーの基準として広く親しまれている、国内初となる杢糸である「GR7」を生み出した「新内外綿株式会社」のオリジナルブランド。これまでに培われた高い技術力により、様々な糸、生地を作り上げることが可能で、ベーシックながらユニークなアイテムを生み出している。

フイナム:今回、〈モクティ〉さんにお声がけいただいて、スエットのセットアップを作らせていただきました。「AH.H」のインスタグラムではその制作過程を追いかけてきましたが、改めてこちらでもご紹介していきます。

mocT:今回は本当にありがとうございました。工場のスタッフ、営業マンなどみんなめちゃくちゃ喜んでます。

長谷川:あ、本当ですか、よかった。

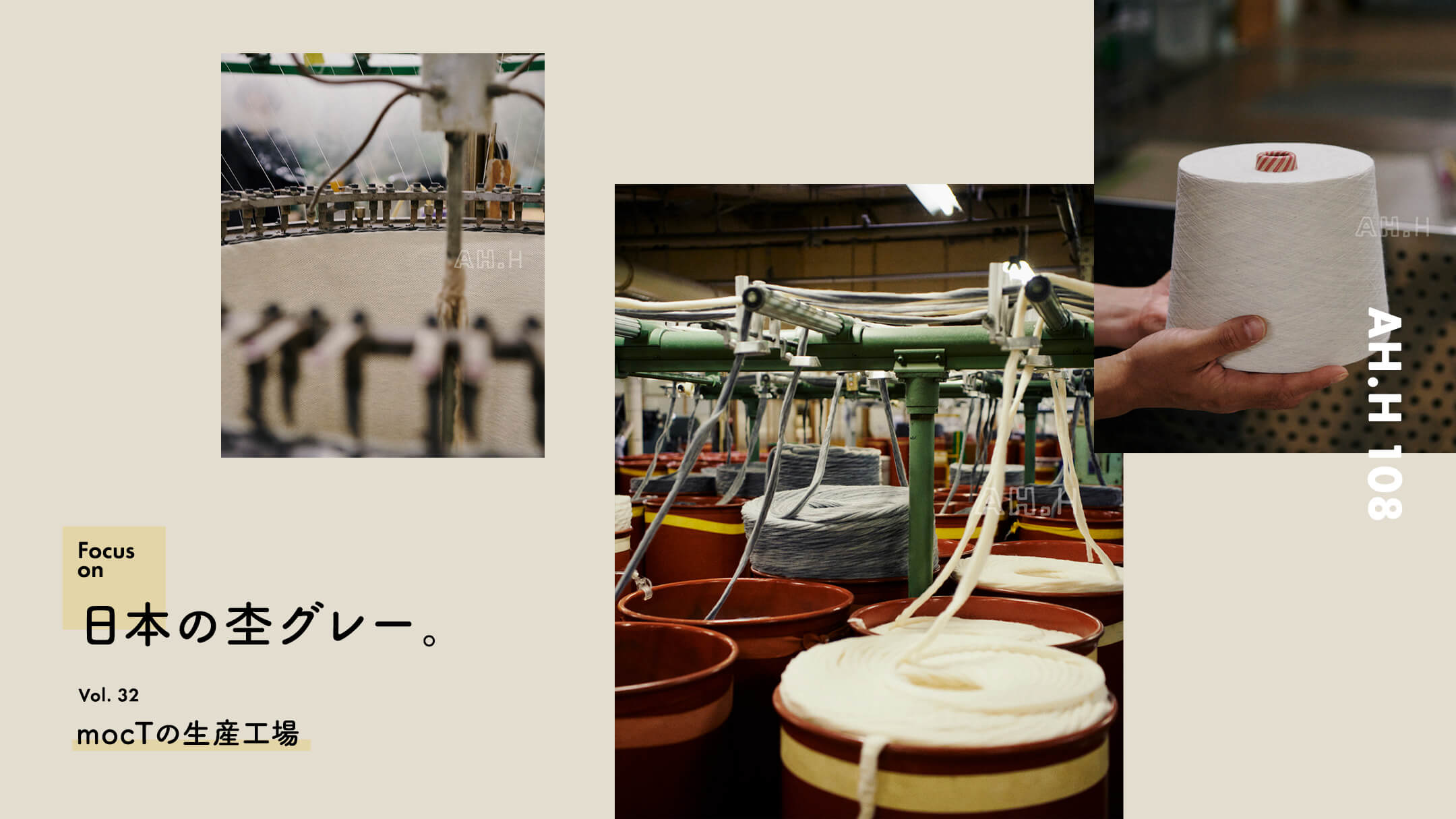

フイナム:今回、「新内外綿株式会社」の子会社である、岐阜県の「ナイガイテキスタイル」の工場を見せていただきました。

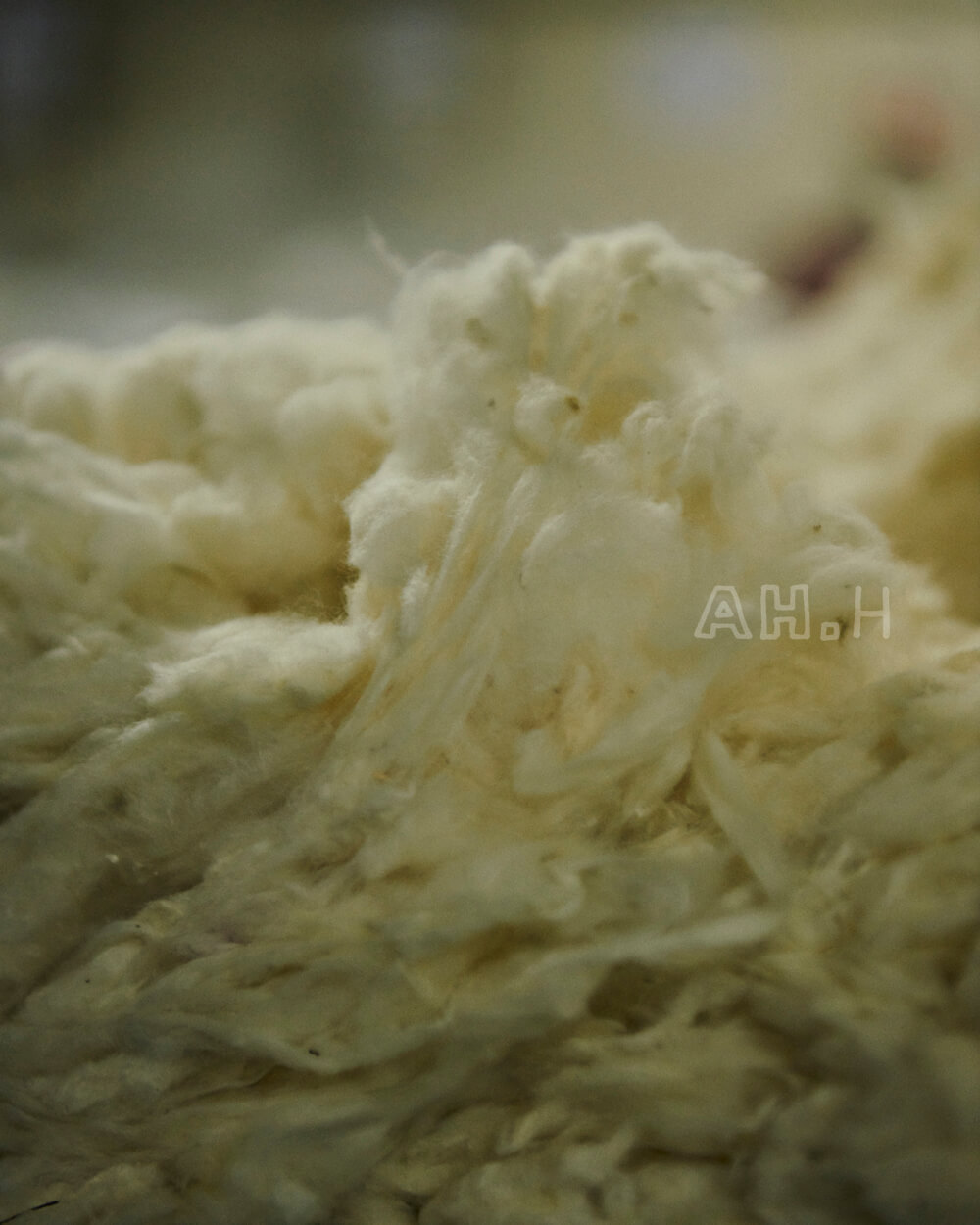

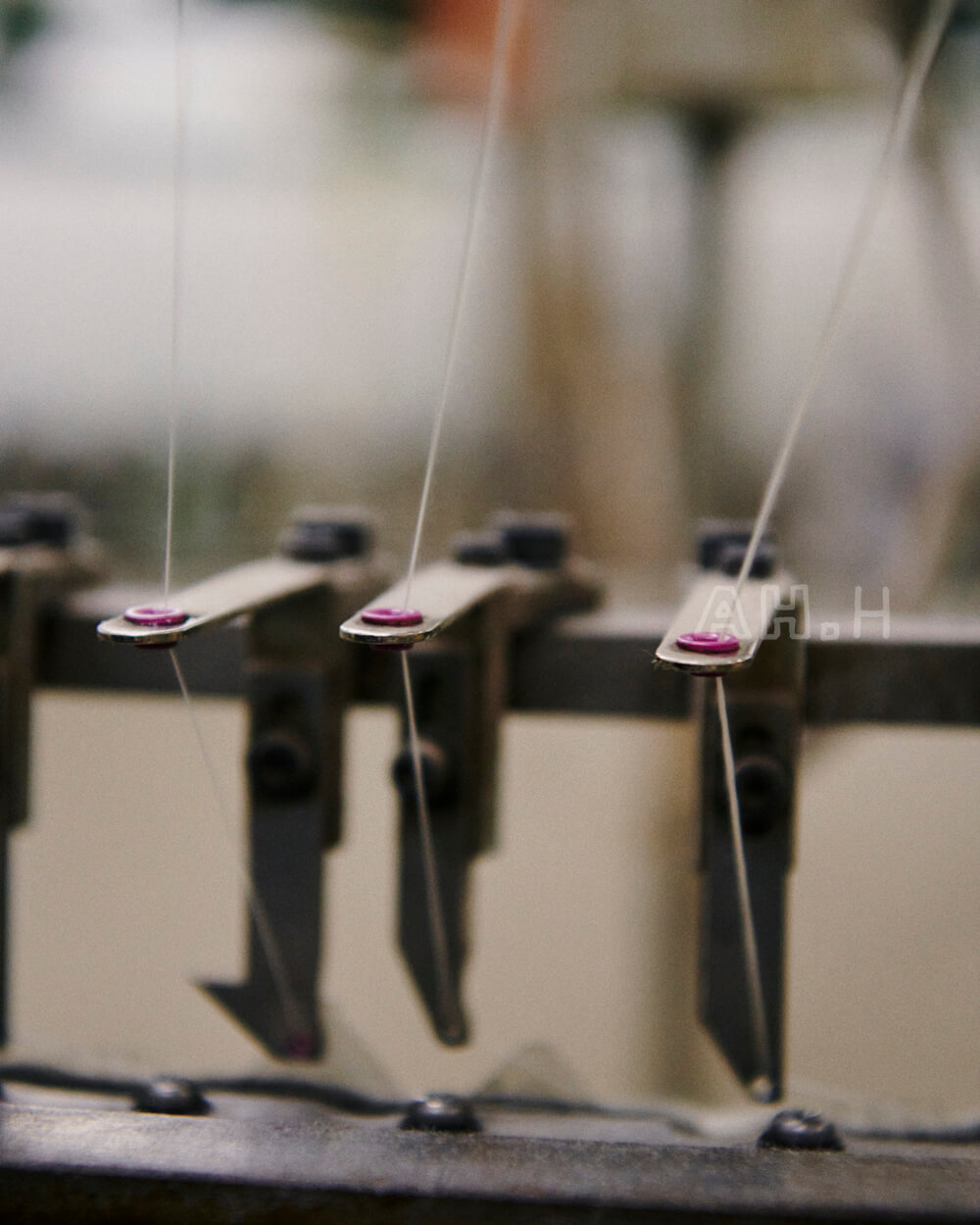

フイナム:基本的にはとにかく原綿から不純物を取り除いていくという作業なんですよね。

mocT:そうですね。あとは糸にならないような短い繊維長のものも、落としていく感じです。

フイナム:原綿はアメリカ、オーストラリアから仕入れることが多いと聞きました。

mocT:今はそうですね。ただこれも世界の情勢次第というか。過去を振り返ると、ロシアから買ってたこともあるので。

長谷川:へー。

mocT:ただ、綿花に関してはアメリカがやっぱりダントツですね。昔から強いです。

フイナム:供給が安定しているというか。

mocT:はい。安定しないと、綿の値段が高くなったりするんですよね。

フイナム:長谷川さん、今回のような原綿から糸にするような工場の現場って見たことあったんですか?

長谷川:いや今回が初めて。結構いろんな人に聞いたんだけど、そういうところは見たことがないっていう人がほとんどだったよ。羨ましいって言われた。

フイナム:デザイナーさんが工場を見に来ることもあるんですか?

mocT:たまにあります。けどかなり専門的なことので、なかなか追いつかないみたいです。

長谷川:そうですよね。僕も取材に行ってから時間が経ってしまったこともあって、忘れてしまっていることもありますし。けどこういう話を聞くのはすごく楽しいです。

mocT:あとは普通の工場だと白い糸を作っていることが多いので、ひたすらそれを紡績しているわけなんですが、うちは杢糸を作っているので、白い綿と黒い綿を混ぜてやっています。それはなかなか見れないのかなとは思います。

フイナム:たしかに。

長谷川:どこの段階で黒く染めるんでしたっけ?

mocT:普通は綿の状態で染めるんです。ですが、その段階で染めるとどうしても不純物が混ざってしまうんです。なので、いくつかの工程を経て、綿を太いうどんのような状態にしてから染めに出すんです。ここがうちのこだわりです。

長谷川:なるほど。

mocT:そうして一回染めた綿を、ずいぶん前の工程に戻して、混ぜているんです。

フイナム:その時点でかなり手間がかかってますよね。

mocT:そうですね。なので、アメリカとかで作る杢と、ウチで作る杢は根本的にクオリティが違うんです。

長谷川:アメリカはどの段階で染めるんですか?

mocT:綿の時点ですね。だから不純物が結構入ってると思います。けど、そういうラフなものが好きっていう方もいます。

長谷川:そこは好みですよね。

mocT:紡績って大きく分けると二つのやり方があるんです。リング精紡と空気精紡というんですが、空気精紡で紡績された糸は、空紡糸とか、BD糸と呼ばれます。

フイナム:聞いたことありますね。

mocT:空紡糸というのは、綿を糸にする工程を、大きな機械で一気にはしょってやるようなイメージです。綿を空気の力で一気に精紡まで持っていくというか。対して僕たちがやっているリング精紡というのは、まず最初に混打綿という作業をして、不純物を取り除いて、そこから一回太く粗い糸にして、さらに細く梳いていく、みたいな工程があるんです。

フイナム:工程が多いですよね。

mocT:そうですね。そうなると、やっぱり糸としてのクオリティが上がっていきますよね。ただ、さっきも言いましたが、ざらっとした質感が好きな方もいるので、それを太番手にして生地にすると、いわゆるアメリカ的な感じにはなりますよね。米綿には米綿の良さもあるわけです。メンズの世界に限っている話かもしれませんけど。

フイナム:たしかにウィメンズだとそういう感じが好きな方は少ないのかもしれません。

mocT:ですね。やっぱり男性の世界では、分厚いとかごついというのが、正義とされていますよね。

長谷川:(笑)。ちなみに「新内外綿」さんでもヘビーオンスのものを作ることはできるんですか?

mocT:もちろんです。それは逆に簡単ですね。

長谷川:それは空紡糸、BD糸ではなくて?

moT:ウチはBD糸とかを使わずに「MVS」という製法を使うんです。

長谷川:あー、聞いたことあります。村田、、

moT:“村田ヴォルテックススピナー”で「MVS」なんですが、村田機械株式会社が作ってる紡績機械で行う製法です。それは空紡糸のやり方と同じで、空気の力を利用して糸にするんです。

長谷川:なるほど。それは番手の太いものになるんですか?

moT:太い方が作りやすいですね。

長谷川:今回のはいわゆる杢グレーの「GR7」ではなくて、GR、、3でしたっけ?

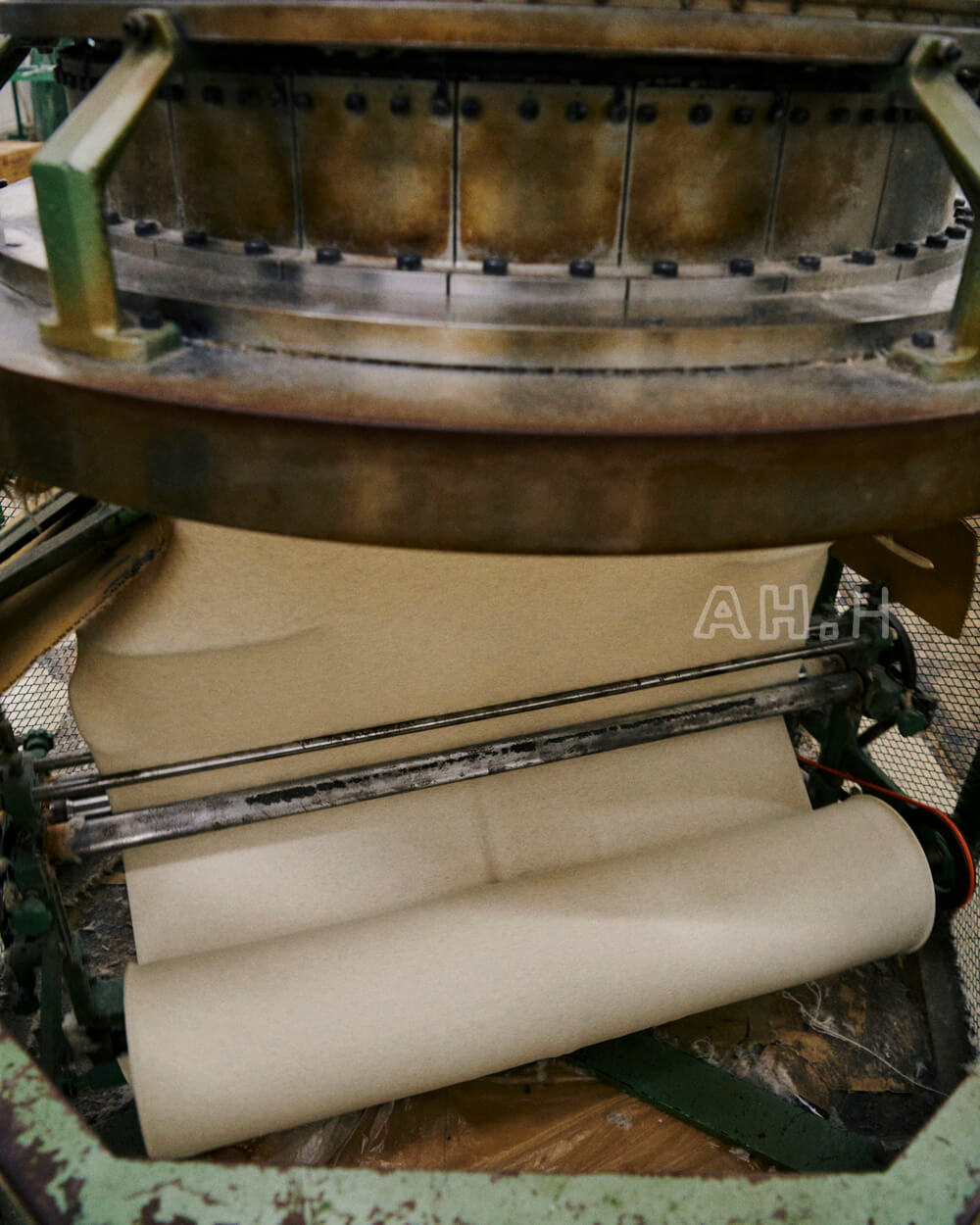

mocT:はい。「GR3」をブリーチしている生地で、オートミール杢です。これは生地の段階でブリーチしてます。

長谷川:なるほど。じゃぁウォッシュが入ってるっていうことなんですね。

mocT:はい。糸の段階で染めてしまうと、反物によってブレが出てきてしまうんです。なので、生地をまず精錬しましょう、ということにしています。

長谷川:精錬ってつまりどういうことなんですか?

mocT:ソーピングともいうんですが、余計な汚れとか油分を綺麗に落とすことです。

長谷川:名前は聞いたことあったんですが、そういうことなんですね。

mocT:そのあとに、糸をさらに漂白したりする「さらし加工」とか、「蛍光ざらし加工」をしていくんです。「さらし加工」だとオフホワイトになるんですが、「蛍光ざらし加工」をすると、白度の高い白になるんです。

フイナム:白衣みたいな色ですよね。

長谷川:色もの作るときに最初に白くするって言いますよね? それのことですか?

mocT:はい。あと、日本は白がうまいって言われてますね。だから、中東の白い装束の8割~9割は日本の布帛、反物を使っているんです。

長谷川:へー。

フイナム:今回、いろいろ見せていただいて生地から作らせてもらうという貴重な経験ができました。どれだけ手間ひまがかかっているかがよくわかりました。ありがとうございました。

mocT:こちらこそ。今後もまたなにかいろいろ作れたらいいですね。

mocT + AH.H STITCHED LOGO SWEAT SHIRT

mocT + AH.H PRINTED LOGO SWEAT PANTS

そしてこれが今回僕らが作ったスエットたち。あくまでも「普通」をテーマに作っているのだけど、実は上下ともに、リバーシブルで着られるように設計してある。二種類あるうちの一つの生地が、裏面にだけネオンイエローが見える仕様になっていることから、それを活かすために考えたアイデアだ。それぞれに対して、「AH.H」ロゴを刺繍で、ちょっと変わったところに入れたver、プリントしたver、はたまた2組のアーティストと一緒に作ったverなんかもある。ちょっと迷ってしまうかもだけど、全部、一見「普通」で、ちょっと変わった、すごくいい仕上がりになっている。乞うご期待!

詳細は8月21日に公開する

「AH.H」の記事にて。