文:小牟田亮

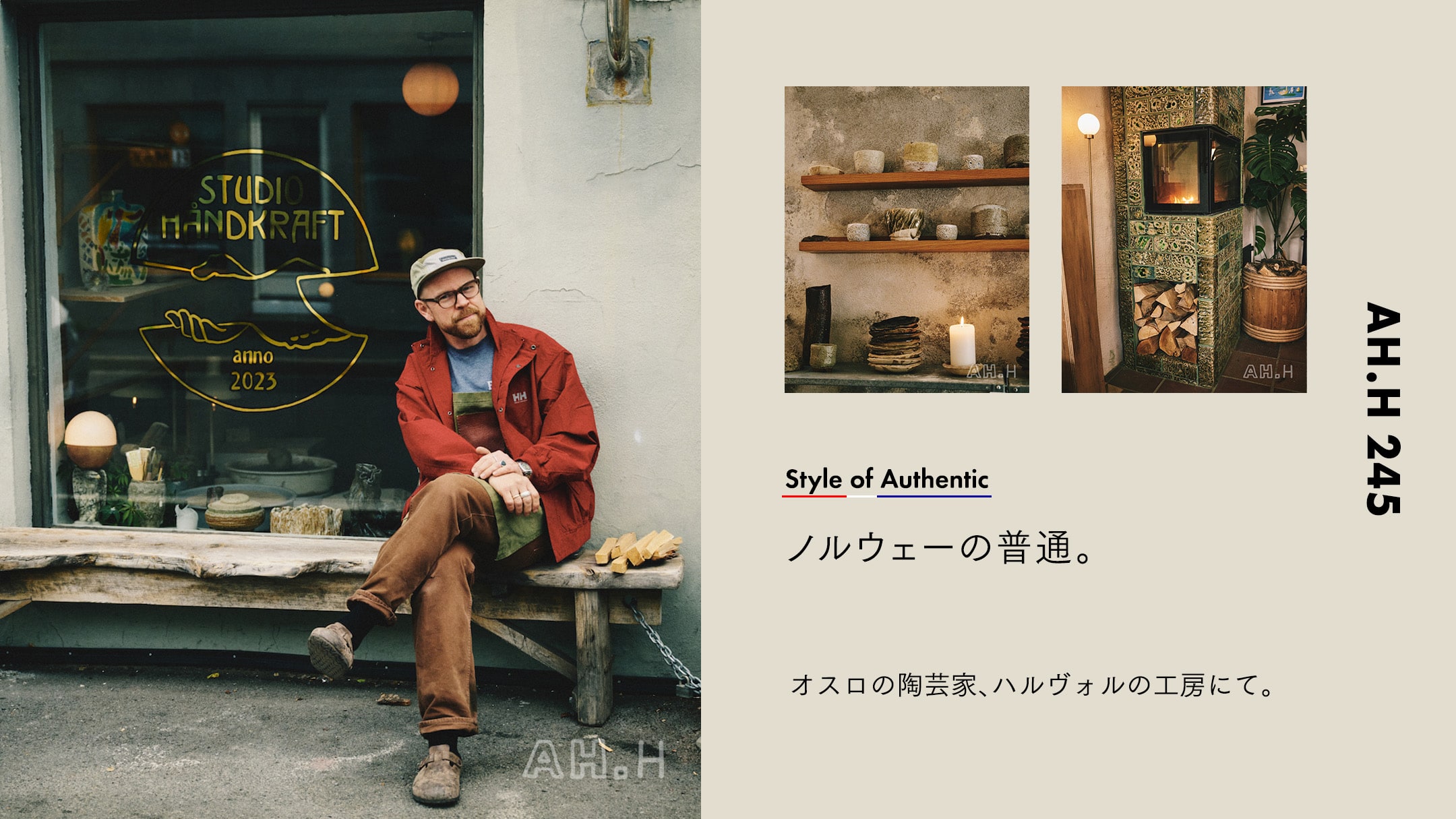

ノルウェーに行くことになりリサーチをしていると、何度か名前が出てくる人がいた。その名はハルヴォルさん。陶芸家。聞けば、現在の「FUGLEN」を共同で立ち上げた創業者の一人で、バー部門において責任者を務め、昼はコーヒー、夜はカクテルという二毛作の発展に貢献したキーマンだったそう。その彼が今は陶芸家に転身して、オスロに自分のアトリエを持っている。

ハルヴォルさんのスタジオ「STUDIO HANDKRAFT」は、「Fuglen Coffee Roasters」から歩いて15分くらいのKampen(カンペン)というエリアにある。元々のどかなオスロの街だけど、さらにゆっくりとした時間が流れているような雰囲気の街並みだ。建物の外観や色の変更に規制があり、景観を守る取り組みが徹底されているそう。そんなわけでアーティストが拠点を構えたりしているらしいので、ちょっとヒップなエリアなのかもしれない。

〈HELLY HANSEN〉ライトノウティスクジャケット ¥29,700(HELLY HANSEN)

今年の5月に東京で陶器のイベントをやったばかりだというハルヴォルさんはとても気さくな方で、わらわらと現れた取材チームを歓待してくれた。

ハルヴォルさんが着ているのは、1990年代のセーリングジャケットをベースにした〈HELLY HANSEN〉のライトノウティスクジャケット。クラシックなテイストが、ハルヴォルさんの仕事着スタイルによく似合う。素材にはオーガニックコットンと、日本の海で回収された漁網を使ったリサイクルナイロンを使用。環境負荷について思いを巡らせた末に完成した一着だ。フロントの前立てやサングラスループ、両サイドの逆玉縁ポケットなど、マリンウエアの機能的なディテールがてんこ盛りで、UVケア機能まで付いている。今ぐらいの秋口の羽織りにちょうどいい。

8年前から作陶活動に入ったという、そのきっかけをこう話してくれた。

「バーテンダーから陶芸をやるようになった理由はいろいろあるんだけど、大きかったのは父親になったことかな。子供と一緒に家にいる時間をたくさん作りたくて。それまでに土をいじったことはなかったんだけど、陶芸家の村田森(しん)さんを知って、この世界にのめりこんだんだ。そこからバーナード・リーチや濱田庄司のことも知って、民藝の世界にハマっていった。高級なものではなくて、民衆のためのものというところに共感したんだよね。陶芸を始める前にも、バーテンダーとして日本に何回か行ったんだけど、そのときも柚子や季節のフレッシュ山椒を使ったりして、地元のものを使うことを心がけていたよ。陶芸するときも地元の素材を使うし、そういう意味ではカクテル作りと作陶は似ているところがある気がするね」

「FUGLEN」のファウンダーであるアイナールさんもそうだけど、日本のことに興味を持ち、それを自身のクリエイションに活かしているという話を聞くとなんだか嬉しくなる。

スタジオの前にあるスペースにて、手慣れた様子で薪を割るハルヴォルさん。この日のオスロは少しだけひんやりしていて、スタジオのなかでは暖炉で火を起こしてもらったのだった。

海藻や貝殻、土など、地場の素材を採取して、釉薬や素材に混ぜ込んでつくるのがハルヴォルさんのやり方。成形し終わった陶器を、2年間海のなかに放置して完成させた作品もあるそう。海や大地といった自然そのものを作品に焼き付けるその作風は、どこか温もりに満ちている。

「どんな形にしようかと考えて作っているのではなく、土が導いてくれるという感じで、土がいい感じになるように持っていくのが、自分がやっていることなんだ」

狛犬をモチーフにしたという作品も。

この日のアトリエには、ハルヴォルさんが教えている学生さんが作品作りをしていた。そう、ハルヴォルさんは「オスロ国立芸術アカデミー」にて陶芸部門の講師も務めているのだ。

「最初は陶芸の初心者コースに通って3年間勉強したんだ。そのあと、トラーナという島で、仲間のホーヴァール・アルンホフと一緒にアートレジデンスなどもやったね。いまはワークショップマネージャーという立場でアカデミーで教えていたり、子供向けのワークショップなんかもやっているよ」

ハルヴォルさんが教えているのは技術的なことではなくて、ものづくりに臨むときの心構えというか、精神性のようなものなのではないだろうか。

ともに作業をすることが多いという盟友のホーヴァール・アルンホフさん。

また、陶器を作るだけではなく、街からの依頼でモニュメントのようなものも作ったりもしているそう。これはまさにその作業中。3Dスキャンで模型を使って、最終の完成形は60メートルくらいになるのだとか。

「この作品はノルウェーにある四つの島の連なりからインスピレーションを受けているんだ。コンクリートで作って、一部セラミックも入れる予定。日本とノルウェーって国土の形や特徴が似ているよね。コーストラインがあって、たくさんの島がある。だから日本人はこうしたクリエイションの機微がわかってくれるんじゃないかな」

どんなに大きな作品であっても、こうして人の手を使ったアナログでクラフトな作業から始めるというところに、妙に感動してしまった次第。また、非常に長いスパンで関わるプロジェクトもあるようで、3年前から始めた企画で未だ完成していないものがあったり、5年間とあるところに放置したりしている作品もあるそう。

アトリエ内にある暖炉。タイルに塗られた釉薬は、ノルウェーで採れる様々な素材が使われている。

ドイツ製の〈Nabertherm〉の焼成炉。

ノルウェーと日本のリレーションを形にしたものを作りたいと言っていたハルヴォルさん。今後、日本でも彼の作品を目にすることが増えるかもしれない。